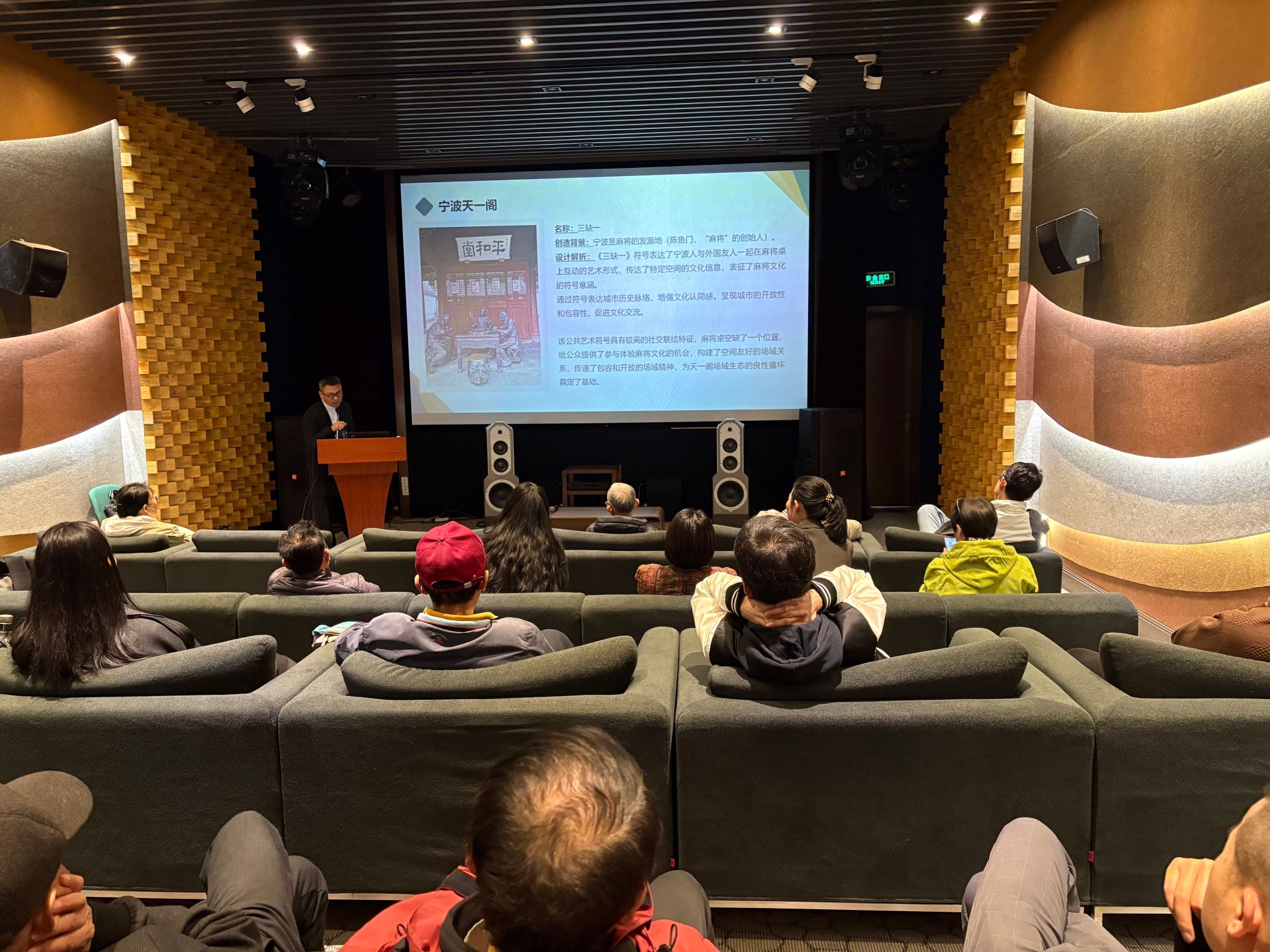

3月30日,我校设计学院副教授、城市规划与设计博士、浙江省语言文字推广基地副主任黄小华,在宁波图书馆天一讲堂“艺术家课堂”开启了一场跨越时空的文化对话。作为兼具公共艺术与语言推广双重身份的学者,黄小华以《宁波城市公共艺术的场域精神建构:历史基因解码与未来价值重构》为题,在甬城织就了一张融合艺术语言与文字符号的文化拓扑网络。

在解构当代公共艺术的发生学图谱时,黄小华援引1959年美国费城“百分比艺术法案”这一制度原点,指出该法案以立法形式确立的“空间公共性—在地符号转译—社会参与界面—文化叙事编码”四位一体结构,恰如城市文明的基因编码链。当这一范式投射到宁波这座承载七千余年河姆渡文明基因与近代开埠记忆的东亚港城时,呈现出独特的文化转译需求:天一阁藏书文脉的肌理编织、海上丝绸之路的港口文明层积、阳明心学思想源流的拓扑展开,共同构成了宁波公共艺术创作的三维坐标系。

黄小华创新性地将法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄场域理论与挪威建筑学家诺伯格—舒尔茨场所精神进行范式融合,建构起公共艺术场域精神的分析矩阵。在这个理论框架中,社会象征系统的空间投射形成文化资本的动态博弈场域,历史场所的共生性重构则成为检验集体认同平衡机制的实践界面。通过这一理论棱镜,宁波老外滩历史建筑群的适应性再利用被解读为“层积式保存”的典范,而海曙区梁祝公园《梁祝·化蝶》等现代艺术符号,则完成了从文化记忆到空间叙事的拓扑转换。

在公共艺术的功能演进谱系研究中,黄小华阐析了三次范式转型的深层逻辑:传统雕塑作为权力符号的物化形态,对应着前现代社会的永恒权威范式;城市雕塑对集体记忆的仪式化固化,折射出工业社会的集体认同机制;而当代公共艺术构建的多维对话空间,本质上实现了公共空间属性从单向宣教场域向文化生产场所的质变。这种转型正如土耳其诗人纳齐姆·希克梅特“人的一生记住两张脸,一张是母亲的脸,一张是城市的脸”与美国建筑师沙里宁“城市是一本打开的书,从中可以看到它的抱负”的诗意互文,在宁波的公共艺术实践中获得了生动的现代性诠释。

值得关注的是,黄小华将布尔迪厄的四种资本类型(经济、文化、社会、象征)创造性地转译为公共艺术符号的分析维度。在宁波案例中,经济符号体现在港口文明与现代商贸的视觉隐喻系统,文化符号承载着藏书楼与海上丝路的文明对话,社会符号构建着市民集体记忆的互动界面,而象征符号则在阳明心学与现代性的精神对话中生成。这种资本类型的空间转译,为理解宁波公共艺术的精神拓扑提供了全新的认知图式。

此次讲座不仅是对宁波公共艺术发展路径的学术勘探,更是对城市文化基因库解码的方法论创新。当以场域精神的棱镜透视宁波的城市肌理时,我们看到的不仅是物质空间的艺术化呈现,更是文化资本在历史纵深中的流转与重构,是城市精神在当代语境下的创造性转化。这种理论深度与实践智慧的交融,为宁波未来公共艺术的发展开辟了充满想象的可能空间。正如黄小华所言,当梁祝化蝶从戏曲舞台飞入城市空间,我们见证的不仅是艺术形态之变,更是整座城市精神DNA的觉醒与重构。

作为我校设计学院倾力打造的艺术教育平台,“艺术家课堂”已推出涵盖公共艺术、城市设计、视觉语言、文化符号等领域的多场讲座与工作坊。该品牌活动通过邀请国内外知名艺术家、学者与市民对话,有效促进了艺术语言向公共空间的转译,构建了学院服务社会的新型文化纽带。未来,学院将持续打造“艺术家课堂”品牌,探索“艺术+语言”的跨界融合,为城市文化基因的活态传承与创新表达贡献智慧力量。